Un país a media luz

En la política energética persisten errores que impiden un mejor avance del sector

Tres décadas de política energética no deben resumirse en frases lapidarias, pero tampoco con el recurso fraudulento a las “luces y sombras”, el latiguillo que invade e invalida cualquier balance resuelto con una exposición de cuanto ha ocurrido en un periodo determinado. El caso es que la política energética española deja siempre en el observador un poso de insatisfacción que es independiente del partido que ocupa el poder; y la causa está en que por más mejoras que contabilicemos desde 1985, persisten errores que, por más que se denuncien o se perciban sus efectos desastrosos para el conjunto de la economía, se niegan a desaparecer.

Ni los años ni los equipos de gobierno pueden con ellos; o no los entienden o no tienen capacidad para corregirlos. O, lo que suele ser peor, cuando se soluciona un problema, el remedio genera otros más difíciles de erradicar. En cualquier caso, alguna vez habrá que explorar la hipótesis de que en el ámbito energético el gestor público es un agente vicario de los intereses de las compañías; ellas marcan los límites en los que puede desenvolverse la acción del Estado.

No tiene explicación que España carezca de un ministerio de Energía

No tiene explicación el hecho de que España carezca de un instrumento político imprescindible para gestionar el mercado energético: es decir, un Ministerio de Energía. Cuestiones tales como la garantía del suministro, las distorsiones de los mercados (eléctrico, carburantes) o la peculiar estructura empresarial de algunas grandes compañías (con accionistas vacilantes o situaciones que invitan a la adquisición por parte de empresas extranjeras) no han merecido a la autoridad política la conclusión obvia de que es necesario elevar el rango político de la energía. Ha quedado en manos de secretarios de Estado o generales, subalternos en suma, sin la capacidad de decisión autónoma y la impronta decisoria de un ministro.

Sin embargo, desde 1976 se ha conferido prestancia política (otra cosa bien diferente es el éxito de sus decisiones, muy discutible) a la ventanilla industrial, cuando es evidente que los requerimientos de regulación de la industria pueden ser abordados con eficacia a partir de niveles políticos más bajos. La ausencia permanente del rasgo ministerial no ha privado a la energía de una regulación compleja y abundante, aunque durante los últimos tres decenios se han observado graves dificultades de la administración para hacerla cumplir. La orfandad política es tanto más acusada cuanto que no han sido pocas las ocasiones en las que ha sido necesario intervenir políticamente para imponer los intereses públicos (el caso de la venta de Endesa, sin ir más lejos); y en esas ocasiones fue necesario implicar a la presidencia del Gobierno en operaciones que podría haber gestionado perfectamente un ministro.

Falta de planificación

Desde 1996, la política energética se ha caracterizado por otra ausencia absurda, la de una planificación energética coherente. El Partido Popular (PP) ha justificado esta carencia con argumentos ideológicos ininteligibles, más atentos al nominalismo (el término planificación remite vagamente a intenciones intervencionistas o coactivas de la libertad de mercado) que a la necesidad de contar con un orden mínimo o marco general para las decisiones administrativas. La interpretación correcta de lo que debemos entender por planificación es, precisamente, la de un marco de actuación predeterminado para cada periodo, con el fin de conceder a los inversores potenciales de estabilidad jurídica o, al menos, la garantía de que las decisiones políticas o administrativas no excederán unos límites conocidos.

Con planificación (es decir, un marco de decisión) hubiera sido difícil tomar decisiones tan incompetentes como la imposición de una miríada de impuestos, tasas y gabelas a la producción de electricidad con el fin de corregir el déficit de tarifa, vulnerando el principio tributario básico de que los gravámenes deben responder a los criterios de sencillez y unicidad. Tampoco hubiera sido fácil rectificar con tanta tosquedad el modelo de primas a las energías renovables. Efectivamente, eran insostenibles por su cuantía inabordable, exceso imputable a la euforia del expresidente de Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y a que empezaron a subvencionarse en el momento en el que las tecnologías renovables eran más caras; pero aunque ni el dinero público ni los bolsillos de los consumidores pudieran pagar el coste de la innovación, no era necesario negar la tasa de rentabilidad reconocida desde el origen de la prima. La arbitrariedad ha sido uno de los grandes riesgos de la política energética española desde 1985, en especial durante los mandatos del PP. Y la discrecionalidad tiene un coste. El déficit de tarifa, heredado por cierto de la política energética (o mejor, inflacionista) del exministro de Economía Rodrigo Rato, se ha liquidado a duras penas (ya se verá si repunta) a costa de debilitar la credibilidad regulatoria y financiera de España.

El mercado posee una abundante y compleja regulación difícil de cumplir

A grandes rasgos, los últimos 30 años presentan dos grandes etapas. En la primera, hasta 1994, se detecta un impulso liberalizador muy acusado, producido en primera instancia por la integración en la Unión Europea y también como respuesta (retrasada) a la segunda crisis del petróleo. La liberalización, en particular del mercado de carburantes, era obligada, simplemente porque el Tratado de la Unión imponía la desaparición de monopolio de petróleos (CAMPSA) y su sustitución por un mercado formalmente liberalizado. La ruptura incluía la desaparición de Campsa, por supuesto, pero también la utilización de las redes de transporte por parte de otros operadores.

Liberalización escasa

La liberalización del mercado de combustibles ha sido cumplida, real, pero poco satisfactoria. Y la prueba es que 25 años después se ha extendido la sospecha de que existe un “dominio del mercado”, es decir, que las grandes petroleras (Repsol, Cepsa y BP) se ponen de acuerdo para fijar los precios. No se trata de una acusación ciega o simplemente fundamentada en “sensaciones” de los consumidores; la Comisión Nacional de la Energía antes y la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) ahora insisten en presentar informes y denuncias contra la supuesta colusión entre las petroleras.

Donde no ha llegado la liberalización ha sido al mercado eléctrico. No es necesario debatir sobre ello, porque los hechos son tercos y muestran que, aceptando como prueba de mercado liberalizado la capacidad de un consumidor para cambiar de suministrador, los usuarios de electricidad —un bien básico que determina además el estado real de bienestar de una sociedad y, hasta cierto punto, el grado de competitividad de la industria—, están reducidos en la práctica a la condición de “mercado cautivo”, predeterminados por las redes capilares de suministro y con largos trámites por delante si desean cambiar de compañía. Se intentó liberalizar la electricidad regulando un mercado de comercialización, pero los resultados no son satisfactorios; en cuanto a la iniciativa reciente de contraponer a las tarifas de último recurso (las que paga la mayoría de la población) con tarifas de un mercado libre en el que caben ofertas “a medida del consumidor”, es demasiado reciente para comprobar sus efectos, pero lo que se puede decir hoy es que resultan notablemente mas caras y su funcionalidad es discutible en cuanto que dependen de aparatos de medida poco extendidos.

Las líneas maestras básicas de la política energética hasta 1996 incluyen la liberalización mencionada del mercado de los carburantes, una moratoria nuclear que, atendiendo al exceso de oferta (y al hecho de que se estaban aplicando grandes inversiones con cargo al bolsillo del consumidor), condenó a la desaparición a varios grupos de generación; y la formación de un sistema de formación de precios de la electricidad fundados en el reconocimiento de los costes a través del llamado Marco Legal Estable. A partir de 1998 este sistema fue sustituido por otro de estimación del precio medio del mercado, completado después con un simulacro de subastas. El resultado del nuevo procedimiento ha sido la segunda “herencia” más cara de los gobiernos del exjefe del gobierno José María Aznar (la primera fue el boom inmobiliario, con su crash incluido): el déficit de tarifa, que llega hasta los 24.000 millones. A estas alturas ya estará claro que la “liberalización” de los mercados energéticos ha sido un slogan verbal que en la práctica se ha aplicado según las necesidades del servicio del gobierno. Cuando al PP le interesó controlar la inflación, sencillamente se embalsaron los precios —el método de las subastas ayudó mucho a ello— y se trasladaron los costes de la energía a la generación posterior.

Renovables en crisis

Aquí aparece otro de los rasgos de la política energética española. Habitualmente hay una gran diferencia entre las grandes palabras proclamadas (liberalización es una de ellas) y la situación real de los mercados. La innovación tecnológica asociada a las energías renovables era la solución para el cambio del patrón de crecimiento de la economía española, pero una gestión deficiente de las primas y normas legales disparatadas convirtieron las renovables en pretexto para un mercado especulativo (cabe salvar la energía eólica) con un coste inaceptable para el erario público.

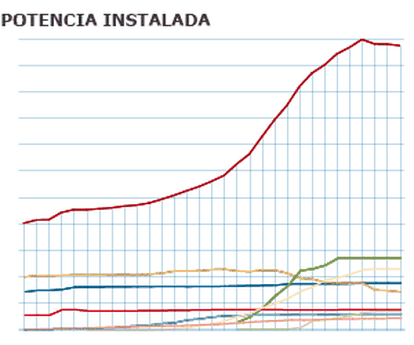

La idea rectora de la estructura energética durante el período ha sido y es reducir el consumo de carbón (por exigencias medioambientales y altos elevados de producción) y las energías térmicas convencionales (centrales de fuel) a cambio de favorecer las energías más limpias (gas, renovables); pero el carbón sigue pesando como una losa, porque en términos políticos las comunidades autónomas “necesitan” del voto de los mineros. En resumen, los objetivos energéticos se consiguen siempre a medias, los casos de regresión son frecuentes y no existe la seguridad de que la energía está sujeta a líneas racionales de acción. Pero no hay que caer en la frustración; lo único que pasa es que la tarea se traslada a la próxima generación; la actual, sea el año que sea, o embalsa los precios o destruye la seguridad jurídica.