Necesitamos un nuevo pacto en Europa

La actual agenda conservadora no ofrece soluciones a los que más han perdido con la crisis

La creación del euro fue el paso más audaz hacia la integración, y el motor que la impulsó no fue económico sino político. Hoy resulta evidente que los europeos deseaban la unión monetaria pero no construyeron los medios para hacer que fuera viable a largo plazo. En ese sentido, el euro fue un error terrible, cuyas consecuencias estamos pagando todos.

Hubo un problema de diseño, pero también la mala suerte de que la primera prueba seria llegara con la mayor crisis financiera internacional desde 1929. La crisis, consecuencia de varios fallos colosales de los mercados y las instituciones que, desde luego, no se produjeron solo en Europa, dejó al descubierto los puntos débiles de la construcción de Maastricht y la fragilidad de los vínculos entre los gobiernos y los países miembros. Además, permitió descubrir los problemas de todo tipo de diversos miembros de la familia europea y puso de relieve las limitaciones del poder político contra una economía sin fronteras que suele ser la que dicta las normas.

La desaparición del euro habría tenido unas repercusiones económicas y políticas incalculables, dentro y fuera de la unión monetaria. Y para evitarla se han producido muchas cosas “impensables”. Sin embargo, el ajuste ha sido más doloroso y más prolongado en la eurozona que en cualquier otro lugar. Los líderes políticos europeos han tratado de ganar tiempo y han demostrado un fuerte instinto de supervivencia cada vez que llegaban al borde del precipicio, pero escasa visión estratégica.

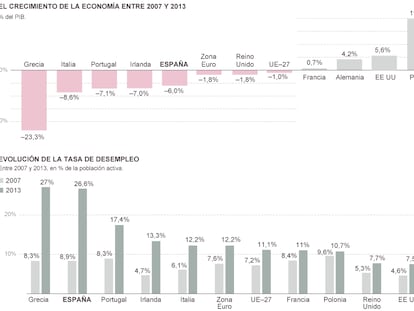

¿Quién paga la factura para que podamos salir de la crisis? Europa se ha dividido entre acreedores y deudores, y entre los países del euro y los demás. Dentro de cada país también hay divisiones profundas, a medida que aumentan las desigualdades y crece la desconexión entre la política y la sociedad. La austeridad impuesta a los países endeudados ha tenido efectos devastadores: las rentas se han reducido de manera considerable y el desempleo se ha disparado, sobre todo entre los jóvenes, con la consiguiente y temible perspectiva de que vamos a tener una generación perdida. Claro que hay que reconocer que esos países habían vivido demasiado tiempo de prestado.

Algunos creen o desean creer que ya ha pasado lo peor. Los mercados están relativamente tranquilos desde hace algún tiempo, los países están empezando a salir de sus dolorosos programas de ajuste y han aparecido los primeros indicios de recuperación económica. Otros son menos optimistas. Nos recuerdan que Europa está coqueteando con la deflación y que el crecimiento probablemente va a seguir siendo modesto, frágil y desigual a corto y medio plazo. Los numerosísimos parados van a tardar todavía en encontrar trabajo. La deuda pública es mucho más alta que al comienzo de la crisis, y la deuda privada también es muy elevada. Los europeos dan la impresión de creer en los milagros o, todavía peor, parecen depender de ellos.

Alemania se ha convertido en el país imprescindible y el prestamista de último recurso, y la canciller Merkel es la líder indiscutible de la Europa en crisis. Alemania posee una ventaja estructural en una unión monetaria que actúa como poco más que una versión moderna del patrón oro. Pero la experiencia histórica hace pensar que quizá no pueda seguir siendo viable mucho más tiempo, mientras la unión monetaria no adquiera también una base fiscal y una base política legítima sobre la que apoyarse.

El respaldo a la integración europea se encuentra en unos bajos históricos. Sin embargo, los ciudadanos europeos, en su mayoría, están convencidos de que la desintegración sería mucho peor que la situación actual. El apoyo público al euro no se debe a un aprecio genuino por la moneda única, sobre todo en el sur. Se debe más bien al miedo que inspira la alternativa.

Europa necesita un nuevo gran pacto para deshacer este nudo gordiano. Es necesaria una amplia coalición entre países y entre las principales familias políticas europeas. Las reformas estructurales y el objetivo de la consolidación fiscal a largo plazo deben ir acompañados cuanto antes de unas medidas que impulsen la demanda y estimulen el crecimiento. Sin unas soluciones creíbles a los problemas de la deuda y la recapitalización bancaria, sin un programa claro para reforzar la dimensión económica de la unión económica y monetaria, las perspectivas para el crecimiento y el euro serán inciertas e incluso sombrías.

Asimismo, el proyecto europeo debe tener más en cuenta las necesidades de los que más han perdido durante la larga transformación económica que culminó en la gran crisis de los últimos años. Y la agenda conservadora actual de Europa no puede ofrecer una respuesta adecuada. Si no cambia, los partidos antisistema y los movimientos de protesta seguirán floreciendo, junto al nacionalismo y el populismo.

En su estado actual, la gobernanza del euro no es ni eficaz ni legítima. Necesita nuevos instrumentos políticos, instituciones comunes más fuertes, mayor responsabilidad democrática y un ejecutivo capaz de actuar con poderes discrecionales. De esa forma servirá de contrapeso a una serie de normas, también necesarias, que imponen restricciones a las políticas nacionales. Y todos estos cambios deberían desembocar en un nuevo tratado que pueda superar la prueba de la democracia en los Estados miembros, con la condición de que ningún país pueda impedir que otros sigan adelante y de que se ofrezca a cada parlamento nacional —o a los ciudadanos, en caso de que se convoque un referéndum—, una opción clara e inequívoca, de irse o quedarse. Bajo el techo general de la UE debe haber sitio para los países que no se sientan listos para dar el salto político, siempre que acepten que no puede haber derechos sin obligaciones.

Si mantenemos las políticas actuales, seguiremos teniendo una Europa débil, llena de divisiones internas y encerrada en sí misma: un continente envejecido y decadente, cada vez más irrelevante en un mundo que cambia a toda velocidad y rodeado de unos vecinos pobres e inestables. El reto no consiste solo en salvar la moneda común. Tenemos que poder gestionar de manera más eficaz la interdependencia, contener los mercados, crear las condiciones para un desarrollo sostenible y unas sociedades más cohesionadas, fortalecer la democracia y hacer que la integración vuelva a ser algo en lo que todos salen ganando. Una tarea difícil, sin duda, pero también una meta por la que merece la pena esforzarse.

Loukas Tsoukalis es profesor de integración europea en la Universidad de Atenas y profesor visitante en el King’s College de Londres y el Colegio de Europa en Brujas. Ha enseñado en varias universidades europeas, entre ellas Oxford, London School of Economics y Sciences Po en París, y sus libros se han traducido a varios idiomas. Participa de manera muy activa en el diálogo público europeo.

Este artículo está basado en un libro titulado El triste estado de la Unión. Europa necesita un nuevo gran pacto, publicado conjuntamente por destacados think tanks europeos en seis idiomas. La edición española corre a cargo del Real Instituto Elcano.

Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.